【求索】

作者:费冬梅 单位:中国社会科学院文学研究所

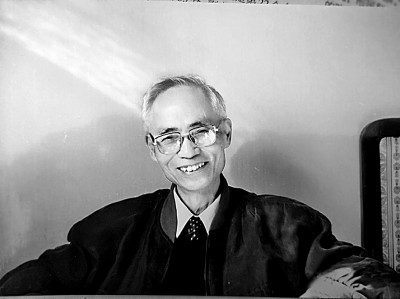

学人小传

樊发稼(1937—2020),上海崇明人。文学评论家,诗人。1957年毕业于上海外国语学院。中国社会科学院文学研究所研究员,曾任中国作家协会儿童文学委员会委员、中国儿童文学研究会副理事长、中国寓言文学研究会会长。诗集《小娃娃的歌》获中国作家协会首届全国优秀儿童文学奖,批评著作有《儿童文学的春天》《樊发稼儿童文学评论集》《追求儿童文学的永恒》等。

作者供图

2016年,我入职文学所的时候,樊发稼先生早已经退休了,只在一次会议上远远地见过他一面,笑容温暖而谦和。

从20世纪50年代发表第一篇儿童文学作品开始,到2020年12月辞世,樊发稼先生的文学生涯持续了60多个春秋。这60年里,他全身心投入儿童文学的创作和研究工作中,为我国当代儿童文学事业的发展和繁荣,作出了令人瞩目的贡献。

今年夏天,我拜访了樊发稼先生的家人,读了他留下的上百封书信,看了他的藏书和笔记,对他有了更多了解。

文学梦

樊发稼,原名樊发家,1937年生于上海崇明岛一个多子女家庭,父亲曾做过当地小学校长,母亲不识字,但通情达理,对孩子温柔慈爱。儿时的樊发稼乖巧懂事,小小年纪就能体谅家人的不易。有一次,他看到母亲织布辛劳,就很稚气地说:“那我就少吃点饭,不长大,好节省点布料,姆妈纺纱织布太辛苦了。”这番话让母亲感动不已。

樊发稼的小学是在村里读的,学校只有两间破旧的教室,老师也只有两个人,其中一位兼任校长。这时期樊发稼学习成绩平平,对作文尤其犯怵。有一次,祖父让他给在外地的父亲写信,他憋了半天才写出来,结果被祖父责骂“狗屁不通、白字连篇”。受此打击,好强的樊发稼发誓一定要学好写作。11岁时,樊发稼考入县立初中,在语文老师的指导下,他开始喜欢上了文学和写作。15岁那年,樊发稼考上高中,读书期间,他主动联系,担任当地几家报纸杂志的通讯员,发表一些小文章,换取稿费以补贴家用。

更多的时候,他会收到退稿信,“退稿信一律用毛笔竖行书写,详说未能采用的理由,还有‘请不要灰心,继续努力’的恳切嘱咐”,随着退稿信一起寄来的,除了修改意见,有时编辑还会赠送稿纸或名家文章,这让樊发稼备受鼓舞。这位渴求知识的乡村少年将这些退稿函视作“写作函授教材”,反复研读,从中学习、揣摩写作的门道。有一次,樊发稼给《中国青年报》投稿,编辑在退稿信中附了一篇艾青的诗论《不是诗》。他不仅细读了这篇文章,还借来了图书馆所有艾青的作品,“有些诗如《旷野》《黎明的通知》等不仅一一恭录本上,而且都能背诵。”(樊发稼《吾师艾青》)多年后,回忆起自己的文学之路,樊发稼对那些未曾谋面的编辑的鼓励和“纸上恩师”的引导,仍然心存感激。

作者供图

1954年9月,樊发稼考入上海俄文专科学校(今上海外国语大学),在俄罗斯语言文学系翻译专业就读。大学期间,樊发稼学习认真,学业成绩皆名列前茅。业余时间,他不断写作、投稿。1955年,读大二的樊发稼在《少年文艺》发表了人生第一首诗歌作品《我们是一群年轻的初中毕业生》。后来,凭借这首诗,樊发稼申请加入了“上海市青年文学创作组”,这是上海市委和上海青年作家工作委员会联合建立的创作小组。

樊发稼被分在诗歌组。诗歌组有专门的辅导老师,经常举办文学活动,请艾青、方敬、沙鸥、公木等诗人来座谈。对于樊发稼而言,每场座谈会都是一次生动的文学课。会后,他就从图书馆借阅诗人们推荐的书籍。此外,他还经常参加作家创作报告会、下乡采风等活动。这一时期的文学生活,为樊发稼日后从事文学创作和研究打下了基础。

1957年,樊发稼大学毕业,先后在建材部建材工业出版社、建工部玻璃陶瓷研究院、建工部报刊编辑部、建材部科学技术局、国家建委办公厅、建材部调研室等单位工作。换过多次工作,从事的多是科技翻译、编印简报、起草报告等与文学完全无关的工作,但他对文学却一直保持着旺盛的热情。在保质保量完成本职工作之余,樊发稼从未间断过文学写作。这个时期,他先后发表了儿童叙事长诗《伐夏爷爷的故事》、诗体童话《花花旅行记》等作品,也发表了不少评论文章。

1980年春,中国社会科学院文学研究所为了充实科研队伍,在全国范围公开招考研究人员。此时的樊发稼已经是副处长,正是仕途上升期,但得知这个消息后,他果断报了名。竞争十分激烈,报考者多达400多人。经过严格的考试和审核,最后,樊发稼、杨镰等7人被正式录取。

排头兵

1980年12月,43岁的樊发稼以实习研究员的身份正式进入文学所工作。最初,他报考的是新诗研究方向,科研处处长苏醒和当代室主任张炯看到樊发稼报送的材料里有不少儿童文学作品和相关评论文章,就动员他专门从事儿童文学研究。文学所并不缺乏儿童文学创作和研究的传统,第一任所长郑振铎曾创办了中国第一个以发表儿童文学作品为主的周刊《儿童世界》(1922—1937),以研究《红楼梦》知名的俞平伯早年创作的儿童诗集《忆》(1925年),是新文学史上难得的艺术珍品。20世纪五六十年代,夏蕾、肖玫等学者也都从事过儿童文学研究。但总体而言,在儿童文学这一领域,文学所的科研力量还是比较薄弱的,了解到这些情况后,樊发稼欣然接受了这个提议,开始正式从事专业的儿童文学研究工作。

20世纪80年代初,是新时期文学发轫期,整个文学界都被革新的氛围所笼罩。“这一时期中,文学所较多地参与着文化界的活动,由此推动所内结合新时期特色展开科研工作。”(许觉民《新时期开端时的文学研究所》)在所外,文学所组织科研骨干,积极参与众多重要文学活动和学术讨论,通过发现新人、扶持新作、组织作品研讨会、编辑文选等形式,推动了文学评论界的活跃。在所内,学术交流活动也十分频繁,当时当代室承担了撰写《中国当代文学史》的写作任务,学者们定期召开学术交流会。据翁睦瑞回忆,那时,他和当代室同事几乎每个月都会在交流会上分享各自的学术研究情况,交流会上,大家热烈讨论社会上的文学热点话题,会后偶尔也会吐槽一下微薄的薪水,自我调侃一番。

虽然薪水不高,但在这种浓厚又有人情味儿的学术氛围里,樊发稼如鱼得水,很快进入了角色。他知道自己是半路出家,在专业上和有文学研究背景的同事有距离,于是一边查漏补缺,抓紧一切时间“恶补”中外文学理论著作,一边关注丰富的儿童文学创作现场,大量阅读新人新作,用笨方法,下苦功夫,边干边学。有一段时间,他几乎每天都工作十几个小时。

1978年,樊发稼(右二)和同事在一起。作者供图

入职文学所几个月后,他就写出了《欣欣向荣的小百花园——1980年儿童文学创作概谈》,第二年,他和当代室同事一起组织编写了《中国文学作品年编·儿童文学选(1981)》《中国新时期儿童诗选1977年—1980年》两本作品选,后又参与撰写《新时期文学六年》等集体项目。

1986年4月,樊发稼的第一本评论集《儿童文学的春天》出版。这本评论集主要收录了樊发稼1980年到1984年间的评论文章,内容主要是对新时期作家作品、文学现象及儿童文学创作现场的梳理和评论。他不说空言,言必有据,在充分阅读大量作品的基础上进行文本分析和宏观论述,细致、全面、扎实地勾勒了新时期之初历年儿童文学的发展图景。如在《欣欣向荣的小百花园——1980年儿童文学创作概谈》《〈中国文学作品年编·儿童文学选(1981)〉前言》两文中,他分析、点评了上百篇儿童文学作品,分短篇小说、长篇小说、童话、儿童诗、散文、报告文学等体裁,对年度儿童文学作家作品的新面貌、进步和不足做了全面、精炼的梳理和点评。

在前一篇里,他既关注了任溶溶《给巨人的书》、圣野《神奇的窗子》、金波《会飞的花朵》等成熟作家的作品,又对这一年涌现的新人新作做了精当的点评,如王安忆的《小蓓和小其》、程玮的《两个话匣子》、罗辰生的《“大将”和美妞》、黄蓓佳的《小船,小船》、郭风的《草丛间的童话》。他的评论文字清新流丽,别具一格,如称郭风《草丛间的童话》“想象奇特而瑰丽,引人入胜,有小夜曲般的优美旋律,有抒情诗般的深邃意境,读后会给人一种惬意的美的享受”。

在后一篇中,他在对庄之明《新星女队一号》、贺晓彤《新伙伴》、邱勋《雀儿妈妈和它的孩子》、刘厚明《黑箭》等众多作品进行分析后指出,在反映新时期儿童生活、塑造新一代少年儿童形象方面,儿童短篇小说取得了突出成绩。在短篇小说领域,1981年的儿童文学作者,过去受“左”的思潮影响造成的种种条条框框正在得到进一步摒除。反映在创作上,少年儿童的生活得到了全面深刻的展示,作品在思想性与艺术性的结合上取得了很大进步,主题、题材更加多样,公式化、概念化和图解概念的现象虽然并未完全绝迹,但越来越少。与此同时,他也指出,本年度儿童诗、散文及报告文学尚有待改进。随着他点面结合的评述,看似混沌无序的文学现场显示出了明晰的发展线索,也对此后的文学创作起到了引导作用。

这本书里的《蓬勃发展的新时期儿童文学》一文建立在以上两篇文章的基础上,可谓樊发稼这个时期的评论代表作。此文从时代背景、出版政策、老中青三代作家的创作特点等角度深入论述了新时期儿童文学整体创作态势、美学观念的变化、文学队伍的组成及未来发展前景,视野宏阔,分析细致,所涉文本众多,可以称得上一幅详尽的新时期儿童文学图谱。

《儿童文学的春天》后来获“首届儿童文学理论评奖优秀专著奖”。

20世纪80年代中后期,儿童文学界出现了艺术探索和理论争鸣的热潮,樊发稼也积极参与进去,陆续写作了《关于儿童文学的探索和创新》《儿童诗十年概说》《题材·人物·手法——新时期儿童小说创作述评》等文章,对儿童文学与教育的关系、爱情题材、“写阴暗面”、“意识流”表现手法等话题进行讨论,及时追踪、描绘儿童文学新的发展动向。他与时俱进的念头如此强烈,几乎成为一种下意识的职业习惯,每有新作,必览之为快,是“儿童文学界阅读作品最多、联系作家最广、跟踪发展趋势最紧、恪守本职岗位最好的评论家之一”(束沛德语)。此后,他又相继出版了《樊发稼儿童文学评论选》《追求儿童文学的永恒》等多本评论集,为推动新中国儿童文学“第二个黄金时期”的形成和发展作出了重要贡献。

90年代后,随着海峡两岸儿童文学作家交流日渐增多,樊发稼的研究视野开始拓展到台湾儿童文学领域,在和台湾儿童文学作家保持密切来往的基础上,他陆续写作了《林焕彰儿童诗散论》《两岸儿童诗观及其他》《台港澳地区的儿童小说与童话》《台湾儿童戏剧与张系国、卫斯理等的科幻小说》等评论文章,对台湾儿童文学做了比较深入的研究,其参与组织的一系列文学活动,在促进海峡两岸儿童文学交流上也作出了很大的贡献。

正如老友束沛德所言,樊发稼是“新时期儿童文学理论队伍的排头兵”。

燃灯者

束沛德将樊发稼的批评特色概括为“激情、胆识、慧眼、率真”四个特点,可谓恰当至极。樊发稼天性浪漫、率真,知世故而不世故。他对儿童文学的意义十分看重,将推出好作家好作品视为己任。发现一部好作品,他不愿隐藏自己的欣喜,常直抒胸臆,歌之咏之。这份“热情”是樊发稼批评文章的典型特点,一如他明亮的笑容一样,他的文章不是板着面孔的,而是像一个朋友,怀着一腔热情和真诚,坦诚地指出作品的优点与缺点。有时候,他对一个好作品的夸赞是如此热烈,以至于显得过分直白了。

他的评论《追求儿童文学的永恒——读长篇儿童小说〈草房子〉》,开头就是直接的感叹:“曹文轩的新作《草房子》写得太好了!读《草房子》真正是一种享受,是一种文学的享受,艺术的享受,是一种真、善、美的享受。读《草房子》真过瘾!”他断言:“(《草房子》)是绝不会为时代的风尘所湮没的,因为它是作家一种庄严神圣的、文学的、艺术的,也是至善至美的追求的结晶,作家赋予了它以永恒的震慑读者心灵的魅力。”不仅在文章里夸赞,在会议上,他也到处给人推荐《草房子》。儿童文学作家萧袤回忆:“1998年夏天的北戴河,中国作协和《儿童文学》杂志社在那里举办‘儿童文学青年作家班’,樊老师来了。当时曹文轩先生刚刚写出《草房子》,记得樊老师在会上会下一有机会就跟我们这些‘青年作家’们大声说:‘要把《草房子》当教材来读,反复读……’”

许多八九十年代成长起来的中青年作家,如曹文轩、秦文君、王安忆、黄蓓佳、程玮等人的新作,都得到过他热情的关注和评点。

作者供图

为培养初出茅庐的儿童文学新人,樊发稼付出了更多心血。在他家里,我看到了上百封书信,其中相当一部分是儿童文学作家的来信。无论是熟悉的还是不熟悉的文学新人,只要是他认可的作品,对于他们来信的请求,樊发稼基本都不会拒绝。他或为之撰写序言,或撰写书评,或为他们写评奖、入会的推荐信。有时候,他甚至带病撰文,为这些素不相识者的优秀作品鼓与呼。一位儿童文学“老新人”,写出过优秀作品,但因历史原因作品不多,因为樊发稼的极力举荐而成功加入了中国作协,从而焕发出新的创作活力,他在信里感慨,称樊发稼给了他第二次生命。遇到外地作家,有时候樊发稼还为他们“取寄表格,垫付手续费”。

因为平易近人和真心待人,樊发稼尤其受到年轻作家们的爱戴,他们常视他为“忘年交”,在信里谈诗论文,一些生活中的小事也常会找他帮忙。作家萧袤回忆,“有一天,樊老师递给我一个信封,我打开看时,发现里面装着15块钱。原来,我以前曾托他帮我买一些书(看吧,年轻时,我有多傻,多不懂事,竟然寄钱给樊老师托他帮我在北京买书!)有的书买到了,他早寄给我了,有的书一时没买到。这15块钱就是多出来的书钱”。

一方面,樊发稼怀着一腔热忱,倾情倾力推荐佳作、扶持新秀,另一方面,他对一些文学作品、文学现象、文学类型的思考又极具“清明之理性”,有的论断思考之深远,就是放在当下,也不过时。这要归功于他“兼而为之”的写作状态,他既是作家,又是文学批评家,会在创作中融入自己的批评理念,而当其进行文学批评之际,对文学作品的良好的直觉和感觉,又让他对一部作品或现象往往能做出更准确的判断。

樊发稼一直呼吁儿童文学理论批评工作者要有些创作实践,“有一定的形象思维、写作实践的经验,懂得和切身体察到创作的甘苦,会使自己以逻辑思维为主的研究更具思辨张力和深度,也更富感情色彩”。如此,“理之‘刚’和情之‘柔’交相融合,撰写的理论批评研究也就有一种亲和性,更有感染力和说服力”。这既是樊发稼的批评观,也可以说正是他本人的批评特色:情理融合、刚柔相济。

因为对批评工作持有的责任感,加之对自身素养的自信,一贯热情、和善的他在文章中有时也会呈现犀利的一面。

在《发展原创是繁荣儿童文学之根本》一文里,他批评一些评论者过度“崇洋媚外”“言必称希腊”,一提起本国儿童文学,便一副鄙夷不屑的模样。他用朴素的大白话讲道理:“农业收成还有‘大年’‘小年’之分呢,你能只凭偶遇的‘小年’就断定农业总是一团糟吗?”他呼吁要摆正“引进”和“原创”的关系,指出“只有原创才是繁荣儿童文学之根本”,而“原创儿童文学的主流,永远是对孩子具有启智、染情和建德功能的佳作甚或艺术精品”,建构、建立一个和谐的儿童文学原创生态环境势在必行。这些论断的前瞻性和深刻之处,放在40年后的今天依然振聋发聩。

除了力挺原创儿童文学,樊发稼对“幼儿文学”的相关论断,也十分有创见。新时期以来,儿童文学与教育的关系曾引起许多讨论,不少人对儿童文学的“教育价值”颇为反感,但樊发稼却一直认同这份教育意义,重视通过文学作品对儿童进行潜移默化的文学教育和启蒙。其中,他尤为重视低幼文学的教育价值。低幼文学是指为学前儿童和小学低年级学生创作的儿童文学作品。在相当长一段时期内,低幼文学不为人重视,不论创作者的数量还是作品的获奖率,都远不及其他门类的儿童文学作品。早在20世纪80年代初,樊发稼就呼吁大力发展低幼文学。在他看来,低幼文学绝非无足轻重,而是有着莫大意义和价值,创作优秀低幼文学作品,对国家、民族、未来,都是一件极大的善事,事关塑造未来的民族性格。他在《关于低幼文学的几个问题》一文中写道:“如果说,低幼儿童是刚刚破土而出的小苗,那么低幼文学恰如沐浴小苗的温暖阳光、滋润小苗的甘甜雨露。可以毫不夸张地说,作为教育低幼儿童的低幼文学,直接影响着我们未来的整整一代人。”他还对如何创作低幼文学给出了许多建议,比如“语言要浅显”“动作性要强”“要讲究音响和音乐性”“进一步拓宽题材和形式”等。

此后,他在《幼儿文学现状及其他》《文学——幼儿读物的灵魂》等文章中持续呼吁发展低幼文学。值得一提的是,因和港台儿童文学界接触比较多,樊发稼早在20世纪80年代末90年代初,就开始倡议其时在港台社会很流行的“亲子共读”,推广低幼文学阅读。30多年过去,在儿童文学界,以绘本为代表的低幼文学创作、出版已呈繁荣之势,借助绘本、童谣等低幼文学对儿童进行文学教育和启蒙也受到了学校和家长的普遍重视,这中间樊发稼的倡议功不可没。如今回头再看,他关于幼儿文学的几篇文章依然是经得起时间考验的、可供创作界出版界参考的重要文本。

当然,囿于个人的兴趣和偏爱,樊发稼的判断也并非总是准确的,他也有自己的局限。比如他强调儿童学写诗一定要押韵:“小作者、小学生学习和练习写诗,必须讲究押韵,从写押韵的诗起步,这是不可以商量的。因为这是一种基本训练。”这个观点引起了不少争论。诗人树才就认为没必要把押韵当作儿童写诗的一个必要条件,儿童天生就有“诗意”或者说“写诗”的能力,只需要引导、激发他们的兴趣,就可以“说出/写出”很好的儿童诗来。我很认同树才的观点,最近几年非常火的“孩子写诗”现象或可一证。

对于当代中国儿童文学而言,樊发稼的意义是什么?我想曹文轩先生的评语可能最为切当,“60年来,樊发稼先生以其善意而真挚的批评,推动了中国儿童文学的发展。他始终站在国家和民族的立场,为原创作品鼓与呼”。

除了留下的众多文章,我想,樊发稼先生身上那份赤诚的责任感,可能是最值得我们珍惜的:“我觉得搞儿童文学的人应该有一种宗教情怀,对于我们所从事的圣洁事业,要像教徒那样执着、那样虔诚,那样全身心投入地崇善、行善、和善。”

在这样一个理念的引领下,樊发稼先生为这份“圣洁的事业”辛劳了一生,让自己成为一支为儿童文学尽情燃烧的火把,点亮了后来者的路。

中国儿童文学界应该感谢樊发稼先生。

《光明日报》( 2022年12月05日 11版)